Blog

Total Cost of Ownership – Definition & Berechnung

Branchenübergreifend investieren Unternehmen vermehrt in die digitale Transformation. Von Investitionen in Hard- und Software erhofft man sich nicht nur schnellere und effizientere Prozesse, sondern auch eine Kostensenkung.

Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch: Dieser Wunsch geht nicht immer in Erfüllung und so manch ein Unternehmen erlebt stattdessen echte Kostenexplosionen.

Aus diesem Grund ist die richtige Kalkulation vor der Implementierung einer neuen Software essentiell. Wir erklären wieso und wie genau sie gelingen kann.

Dieser Blog richtet sich an Entscheidungsträger und Stakeholder, die an der Evaluierung und Implementierung einer PIM-Software beteiligt sind – insbesondere an diejenigen, die Technologieinvestitionen abteilungsübergreifend rechtfertigen müssen.

Ob Sie als CFO die Kosteneffizienz bewerten, als CIO die digitale Infrastruktur ausrichten oder als Projektverantwortlicher einen Transformationsprozess steuern – dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, eine fundierte, datenbasierte Entscheidungsgrundlage für nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

1. Total Cost of Ownership – Begründung

Es ist wichtig, dass bei der Implementierung einer Softwarelösung die damit verbundenen Investitionsentscheidungen und Budgetplanungen auf einer umfassenden Kostenanalyse basieren.

Gerade bei Softwareevaluationen betrachten viele Entscheider jedoch ausschließlich die Anschaffungskosten.

Die sich anschließenden Betriebskosten, werden oftmals ignoriert oder schlichtweg übersehen.

Die daraus resultierende Problematik lässt sich gut an folgendem Beispiel zeigen:

Beispiel Open Source:

Open Source Lösungen werden in der Regel ausgewählt, da sie kostenfrei genutzt werden können (Anschaffungskosten). Der fehlende Support verursacht jedoch oft unvorhergesehene Folgekosten (Betriebskosten) und kann letztlich das Wachstum eines Unternehmens behindern.

Eine Kostenanalyse nach dem Total Cost of Ownership (TCO)-Modell versetzt Unternehmen schließlich in die Lage, über die anfänglichen Kostenposten hinauszusehen und fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen zu treffen. Richtig eingesetzt trägt das Modell zu einer fortwährenden Maximierung des Return On Investments bei.

Doch wo setzt man bei der Berechnung des TCO für eine Softwarelösung an? Und wie optimiert man gleichzeitig den ROI?

2. Total Cost of Ownership – Die Berechnung

Definition Total Cost of Ownership:

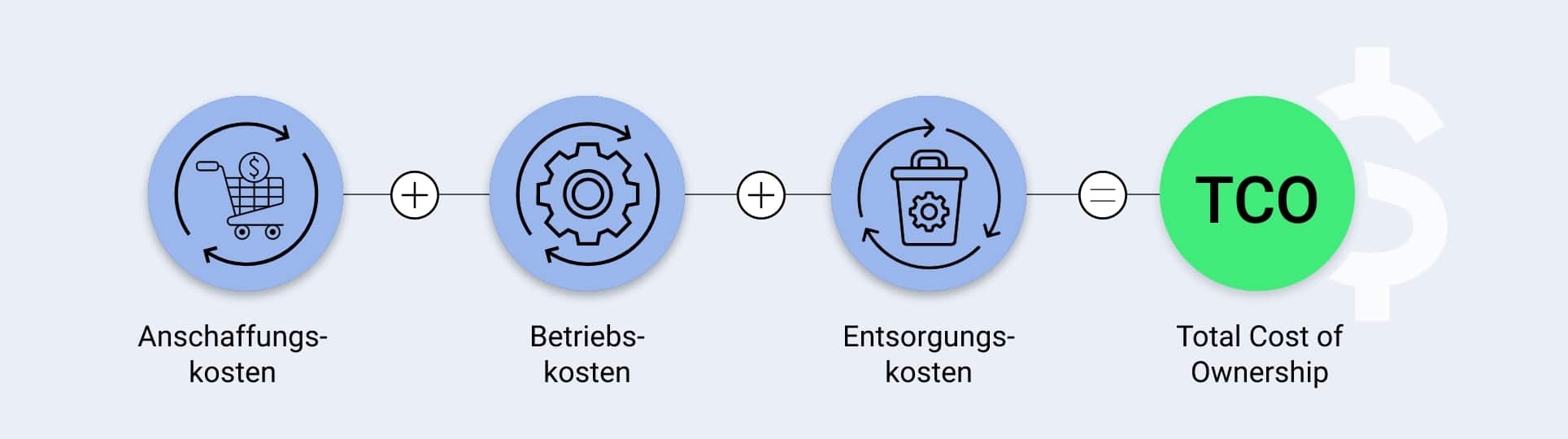

Beim Total Cost of Ownership (TCO) Modell handelt es sich um eine Methode zur Erfassung und Berechnung aller Kostenposten einer Investition, über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Heute existieren verschiedene TCO-Modelle, die den Anspruch erheben, alle Kosten zu erfassen, die durch die Anschaffung, den Betrieb und die Nutzung von Softwarelösungen und ihrer Infrastruktur entstehen.

Sie werden je nach Anwendungsbereich und -fall eingesetzt und verfolgen überwiegend Best-Practice-Ansätze. Auch wenn die Modelle unterschiedliche Schwerpunkte setzen, haben sie alle gemein, dass sie auf versteckte Kostenposten aufmerksam machen, indem sie zwischen direkten und indirekten Kosten unterscheiden und auch die Opportunitätskosten in die Berechnung miteinbeziehen.

Sie sind unmittelbar mit der Anschaffung und der Nutzung einer Softwarelösung verbunden und daher leicht zu budgetieren. Zu ihnen gehören beispielsweise der Kaufpreis oder auch regelmäßig anfallende Lizenzgebühren.

3. Die Kostenposten von Softwarelösungen

Der Zweck eines TCO-Modell ist schließlich einfach auf den Punkt zu bringen: Es geht darum, im Rahmen von Investitionsentscheidungen möglichst viele Kostenposten zu verstehen, zu kontrollieren und zu optimieren.

Bei der TCO-Analyse werden die Anschaffungskosten aber auch die Betriebs- und Entsorgungskosten berücksichtigt.

Als Grundlage für schwer zu erfassende Kostenposten dienen dabei Referenz- und Erfahrungswerte.

1. Anschaffungskosten

Sie bilden oftmals den Dreh- und Angelpunkt von Softwareevaluationen sowie den sich anschließenden Verhandlungsrunden.

Die Anschaffungskosten umfassen sämtliche Ausgaben, die erforderlich sind, um eine Software betriebsbereit zu machen.

Dazu gehören die

Gerade bei letzteren Posten handelt es sich oft um Kostentreiber, wobei sich auch die Servicepakete der Softwarehersteller stark unterscheiden können. Wer einen firmeninternen Support in Betracht zieht, sollte dabei nicht vergessen, dass dieser ebenfalls Ressourcen bindet und sowohl Verwaltungs- als auch Personalkosten mit sich bringt, die im TCO einkalkuliert werden müssen.

Im Vergleich zu maßgeschneiderten Individualsoftwarelösungen sind die Anschaffungskosten bei Out of the Box-Produkten in der Regel deutlich geringer. Allerdings können die Gesamtkosten auf lange Sicht wesentlich höher ausfallen, insbesondere wenn individuelle Anpassungen und Customizingprozesse notwendig werden.

2. Betriebskosten

Zu den Betriebskosten werden sämtliche Ausgaben gezählt, die mit dem Betrieb und der Nutzung einer Softwarelösung einhergehen und zeitlich nach der Anschaffung der Softwarelösung laufend anfallen (können). Im Folgenden sind Beispiele für direkte und indirekte Kostenposten aufgelistet:

Diese Kostenposten können einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Umso wichtiger ist eine regelmäßige Überprüfung der Software im laufenden Betrieb, aber auch der damit verbundenen Abläufe und Prozesse. Außerdem sollten von vornherein die Kosten im Rahmen von Desaster-Recovery-Pläne oder auch Backups mit eingeplant werden.

Da kein System eine hundertprozentige Sicherheit bietet, ist die Unterstützung von Experten von großer Bedeutung, die die Lösung kennen, diese up to date halten und auch für eine korrekte Anwendung und Nutzung Sorge tragen können.

Wirklich gute Softwareanbieter erkennen Sie daran, dass sie Upgrades beziehungsweise Weiterentwicklungen vorantreiben und auch Schulungen für neue Versionen oder Features in ihre Leistungen integrieren.

3. Entsorgungskosten

Wie der Name verrät, sind die Entsorgungskosten die Kosten, die mit der Stilllegung eines Systems am Ende seiner Nutzungsdauer verbunden sind. Genauer gesagt fallen die Kosten dann an, wenn das System veraltet ist oder aber nicht mehr den Bedürfnissen und Anforderungen des Unternehmens entspricht. Zu diesem Kostenposten zählt typischerweise:

4. Die Qualität der Total Cost of Ownership

Die Qualität einer Total Cost of Ownership-Analyse hängt schließlich von verschiedenen Faktoren ab, wie der Expertise und Umsicht der Projektverantwortlichen und der Verfügbarkeit von Daten.

Die Berechnung kann sich besonders auf der Ebene der Betriebskosten als schwierig erweisen. So ist es beispielsweise unmöglich, Ausfallzeiten oder Sicherheitsproblematiken detailliert vorherzusagen. Referenz- und Erfahrungswerte von anderen Unternehmen können hierbei Orientierung bieten.

Außerdem können Berater Hilfestellung leisten, indem sie unterschiedliche Kostenszenarien auf Grundlage ihrer Branchenerfahrungen und Softwaremarkterfahrungen entwickeln.

Die Kalkulation von Kosten und Nutzen bei eingesetzten Technologien ist sehr komplex und vor allen Dingen ist sie dynamisch. Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, können sich laufend verändern.

5. Best Practices bei der Softwareauswahl

Folgende Punkte gehören zum Best Practice Vorgehen bei der Softwareauswahl:

Bedeutung von Daten

Die Durchführung von TCO-Berechnungen ist ein ressourcenintensiver Prozess, bei dem Daten aus den verschiedensten Abteilungen und Quellen benötigt werden. Eine gute und aktuelle Datengrundlage ist also eine wichtige Voraussetzung für den Prozess.

Versteckte Kosten erkennen

Unternehmen neigen daher dazu, die TCO einfach zu überspringen. Gerade im Kontext Softwareauswahl wird damit oftmals der Weg zu einer Kaufentscheidung eingeschlagen, die mit versteckten Kosten die Bilanzen langfristig belastet.

Prozesseingliederung der TOC

Unterm Strich ist es daher mehr als ratsam, die TCO direkt in Softwareevaluationsprozesse zu integrieren und auf dieser Grundlage die verschiedenen Optionen zu vergleichen.

Faktor Zeit

Die Best Practices lenken dabei den Blick auf den Faktor Zeit sowie das Ausschöpfen eines maximalen Return On Investment. Der Erfolg der TCO-Berechnung liegt in der korrekten, aber auch zeitigen Bestimmung der Kosten. Da viele Kostenposten zeitabhängig sind und Aspekte wie Inflation, Marktveränderungen oder Neuregelungen von Seiten der Gesetzgeber plötzliche Preisschwankungen verursachen können, ist darauf zu achten, dass die TCO nahe am Datum des Softwarekaufs berechnet wird.

Korrekte Zeitspanne

Darüber hinaus muss eine geeignete Zeitspanne für die Kostenberechnung ermittelt werden. Wenn zum Beispiel eine Software in der Regel fünf Jahre nach dem Kauf veraltet ist, ist eine TCO-Berechnung für zehn Jahre nicht sinnvoll.

6. Kosten-Nutzen-Analyse & ROI

Digitalisierungsprojekte wie die Implementierung einer PIM- oder DAM-Lösung gehen mit hohen Investitionskosten einher. Der Druck für Projektverantwortliche, transparent zu berichten und die Ausgaben zu rechtfertigen, ist entsprechend hoch.

Aus diesem Grund neigen auch viele zu einer rein kostenorientierten Betrachtungsweise, sodass der mögliche Nutzen der Softwarelösung, wie eine gesteigerte Produktivität und das Potenzial für Geschäftswachstum, oft nicht in die Gleichung einbezogen wird. Dies ist ein Fehler.

Eine Erweiterung der TCO um eine Kosten-Nutzen-Analyse birgt schließlich den Vorteil, dass die eigentlichen Ziele des Digitalisierungsprojekts nicht aus dem Blick geraten.

Eine Schätzung des ROI im Evaluationsprozess hilft darüber hinaus dabei, kritische und strategisch relevante Bereiche im Projektverlauf frühzeitig zu identifizieren.

Bei der Implementierung einer Softwarelösung geht es um mehr als um die Integration eines Stücks Technologie in die Systemlandschaft. Die Organisation muss mit ihren gesamten Abläufen und Prozessen neu ausgerichtet werden, um das Potenzial der Software voll ausschöpfen zu können. Aus diesem Grund sollten bei der Ermittlung der TCO und der finalen Auswahl des Softwareanbieters nicht nur die direkten, sondern auch indirekte Faktoren eine Rolle spielen.

Indirekte Faktoren können die positiven, nicht eindeutig monetär messbaren Folgen der Einführung einer Software sein. Dazu gehören eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens, eine damit gesteigerten Customer Experience aufgrund dieser verbesserten Aufstellung der Firma und einer insgesamt gesteigerten Produktivität.

Fazit

Die Total Cost of Ownership (TCO) umfasst alle direkten und indirekten Kosten, die im gesamten Lebenszyklus der Softwarelösung anfallen — von der Implementierung über den Betrieb bis hin zur Weiterentwicklung. Nur wer alle Kostenfaktoren im Blick hat, kann eine fundierte Entscheidung treffen und sicherstellen, dass die Investition langfristig wirtschaftlich ist.

Bei der Auswahl einer Softwarelösung lohnt es sich daher, über den Tellerrand hinauszuschauen.

- Bestimmen Sie die TCO rechtzeitig.

- Berücksichtigen Sie nicht nur sämtliche Kosten, sondern erstellen Sie auch eine darüber hinausgehende Kosten-Nutzen-Analyse.

- Beziehen Sie den ROI in Ihre Rechnung mit ein.

- Berücksichtigen Sie außerdem indirekte, nicht unmittelbar monetär messbare Aspekte.

- Setzen Sie von Beginn an auf eine kontinuierliche Optimierung.

Die Integration der TCO stellt eine Reise dar, die Unternehmen auf der Grundlage ihrer individuellen Möglichkeiten antreten. So spielt beispielsweise die Reife der Information Supply Chain eine wichtige Rolle, da TCO-Analysen eine funktions- und abteilungsübergreifende Datentransparenz erfordern.

Als Orientierung für die ersten Schritte in Richtung TCO können jedoch immer die folgenden Fragen dienen:

- Was nehmen wir üblicherweise bei der Suche nach Kosteneinsparungen in den Blick?

- Welche Kosten könnten wir auf Basis der Datenverfügbarkeit in den Blick nehmen?

- Welche zusätzlichen Informationen benötigen wir, um auf Basis der Kostenauswirkungen eine endgültige Entscheidung zu treffen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie die TCO beim Einsatz von mediacockpit PIM & DAM berechnen sollen, sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Highlighted Whitepaper

ePaper: Nachhaltiges Product Content Management mit PIM & DAM

So optimieren Sie Ihr Product Content Management nachhaltig: In unserem Whitepaper zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem PIM & DAM Ihre Prozesse optimieren – inklusive wertvollen Insights und praxiserprobten Strategien.

Zusammen mehr erreichen

Wir glauben an den Wert von Kollaboration und Austausch. Das gilt sowohl für unsere Kundenprojekte, aus denen wir viele wertvolle Erkenntnisse für unsere Produktentwicklung generieren, als auch für unser wachsendes Partnernetzwerk, mit dem wir unsere Kunden umfassend bei ihrer Digitalisierung unterstützen.